自社発信記事

『自分の介護』結城康博氏 最新刊

【備えておかないと手遅れになる不都合な事実。50代になったら必ず読んでほしい本】 「介護はいざ始まってから考えればいい」もし、そう思っているなら――それはもう通用しない時代に入りました。 そう警鐘を鳴らすのは、介護・福祉政策の第一人者である結城康博教授。 新刊自分の介護は、40代後半〜50代の男女に向けて書かれた極めて現実的な、自分自身の今と未来の生活に欠かせない一冊です。 介護は突然やってくる――“そのとき”に慌てないために、今読むべき一冊 「介護は人生で2回やってくる」という不都合な事実 結城教授は言います。 「ヤングケアラーを除けば、介護は①親の介護②自分自身の介護人生で“2回”やってきます」 特に50代〜60代は、その両方が現実味を帯びる年代。ところが多くの人は、「まだ先の話」と思ったまま、何の準備もしない。 その結果――親が要介護になった瞬間、パニックに陥る人が後を絶たないのが現実です。 介護保険があるから安心?それはもう幻想です 「介護保険があるから、何とかなる」結城教授は、その考えをはっきりと否定します。 「10年以上前なら、まだ介護を担ってくれる人材がいました。でも今は、認定申請をしても“サービスが使えない”ケースが増えています」 つまり、準備していない人から“サービスを受けられない”時代に入っているのです。 どのサービスを どのタイミングで どう使うか これを元気なうちに知っておかないと、選択肢がぽろぽろと手の内から消えていく。 本書は、そのための「介護の作戦書」として書かれています。 団塊世代が75歳に到達。これから10年が本当に危ない 2025年、団塊世代は全員75歳を超えました。結城教授は、ここから先をこう見ています。 「75歳を過ぎると、介護リスクは一気に高まります。85歳になれば、2人に1人が要介護です」 つまり、これからの10年は、介護が“特別な出来事”ではなくなる時代。 今50代の人にとって、「まだ大丈夫」は、一番危険な思い込みです。 未婚・おひとり様の介護は、さらに厳しい現実が待っている 本書のもうひとつの重要なテーマが、**「おひとり様の介護」**です。 今の50代男性の約3割は未婚。未婚率は下げ止まりません。上昇の一途。つまり、家族というセーフティネットは、確実に弱まっており、今後ますます弱まる。...

『自分の介護』結城康博氏 最新刊

【備えておかないと手遅れになる不都合な事実。50代になったら必ず読んでほしい本】 「介護はいざ始まってから考えればいい」もし、そう思っているなら――それはもう通用しない時代...

「美」への渇望の裏側~『きれいになりたい病』

「美」への渇望の裏側 マイケル・ジャクソンの回顧録が示す幼少期の傷 2025年6月、マイケル・ジャクソンの元弁護士が米国で出版した回顧録『Crazy Lucky』において、長年続いた美容整形と外見への強い執着の根底には、幼少期に受けた父親からの否定的な言葉があったと告白している。 父・ジョセフは少年時代のマイケルに対し「鼻が大きい」「醜い」といった言葉を繰り返し、彼の自己肯定感と容姿イメージを深く傷つけたという。 成長とともにマイケルは、美容整形によって理想の外見を追い求めていった。しかし、それは満たされない「見られ方」の制御を模索するプロセスでもあり、外見を修正しても根本的な安心には至らなかった。 著者はこのような行動を「身体醜形症」という容姿への過剰なとらわれと位置づけている。 マイケルのケースは、外見をめぐる葛藤が個人的なトラウマと深く結びつくことを示す典型例であり、美容整形の是非やゴシップとは一線を画す、精神的な側面への洞察を提供している。 『きれいになりたい病』(大村美奈子著)から学ぶ、現代の「醜形恐怖心性」 2025年3月に出版された大村美菜子氏の著書『きれいになりたい病~これでわかる醜形恐怖心性』(発行:風鳴舎)は、美容医療や整形、美容整形依存などの背景にある心の問題を、図解や具体例を交えてわかりやすく解説している。 本書は、思春期から若年層に増加する容姿へのこだわりや悩みを丁寧に分析し、「身体醜形症(Body Dysmorphic Disorder)」に至る前段階からの対応を提案している。本書の主述ポイント Ⅰ章 わたし容姿が気になっている:自分の容姿を過剰に意識している人がどのような考え方や行動を取るかの自己チェック。日常的に鏡を見る、他人と比べる、不安感を抱えつつも自己肯定感を得られないパターンなどを取り上げる。 Ⅱ章 わたし容姿が気になるのはなぜ?:心理的背景として、育児環境や過去の経 験、社会文化的圧力などを分析。特に、親や周囲からの容姿への否定的な言動がボディイメージを歪めるリスクになると指摘されている。 Ⅲ章 わたし整形する!?:整形願望や美容医療の過剰利用について、その実態や依存になりうる構造を明示。整形依存が解決にならないばかりか、症状を悪化させるケースに注意喚起している。 Ⅳ章 わたしの容姿の悩みはなくせる?:回避行動や強迫行動の改善、認知行動療法や心理教育、場合には投薬治療も含む多角的アプローチを紹介。 さらに、本書では、美容医療の低年齢化やSNSの普及などにより見た目への不安が若年層にも浸透している現状を背景に、図解やイラストを用いながら丁寧に心理ケアの方法を提示している。 共通する構図――「他者の目」が自分を支配する危うさマイケル・ジャクソンの例と、『きれいになりたい病』のテーマは、ともに「他者からどう見られるか」に過剰に囚われる構造が、心に深い影響を及ぼすという点で共鳴する。 マイケルは幼少期に受けた容姿に対する否定の言葉によって、理想イメージと現実のギャップに苦しみ続けた。 書籍では、誰もが抱きがちな「見た目へのこだわり」が、認知や行動を歪ませ、強迫や不安へと発展する過程を丁寧に示す。 つまり、容姿にまつわる悩みは単なる自己満足や美容志向ではなく、自己肯定感の問題と深く結びついている。 誰もが気づくべき“見た目への執着”のサイン○ 鏡を何度も見る/見るのが怖くなる○ 他人と容姿を比べることで自己評価が激しく揺れる○ 外出や人との交流を避けるようになる○ 美容整形や過度なダイエットに依存的になる○ 思春期に親や周囲から容姿を否定された経験があるこれらの兆候があれば、専門家による相談や認知行動療法、心理教育、必要があれば薬物療法の検討も重要である。特に“鏡との付き合い方”には注意が必要で、ただ否定するのではなく「不安に寄り添う」関わり方が効果的だとされる。 美容整形では心は癒せない――「満足」では終わらないループ『きれいになりたい病』は、美容整形が根本的な解決策でないことを強調している。整形をした本人の4分の3が満足せず、症状の悪化や依存的な思考の継続に苦しむケースも多く報告されている。 一方で、心理療法や薬物療法、心理教育を組み合わせた治療は、症状の改善につながる可能性を秘めている。...

「美」への渇望の裏側~『きれいになりたい病』

「美」への渇望の裏側 マイケル・ジャクソンの回顧録が示す幼少期の傷 2025年6月、マイケル・ジャクソンの元弁護士が米国で出版した回顧録『Crazy...

「遊べるまち」イギリス・ブリストル市のストリートプレイから学んだこと~『園外・まち保育が最高に...

英国ブリストル市にある「playing out」=ストリートプレイを推進する団体記事:関山隆一 (NPO法人もあなキッズ自然楽校 理事)1. イギリス・ブリストル市の団体「playing out」の訪問 私は、2015年、2016年にイギリスの遊びの環境や子どもの遊びを支援する団体を訪問させていただく中で、ブリストル市にある「playing out」というストリートプレイを推進する団体を訪れました。ストリートプレイとは、家の前の道路を封鎖して子どもたちのための遊び場をつくる活動です。 ブリストル市では路上駐車が常態化し、家の前で子どもたちが遊ぶ光景がなくなってしまいました。家の前で子どもが遊べない状況に、4人のお母さんたちが立ち上がり、市役所に直談判。その結果、道路封鎖が認められ、イギリスで初めてのストリートプレイが誕生しました。 現在では、市役所にストリートプレイのために道路の封鎖申請をすることが容易にできるようになりました。4人ではじめたストリートプレイの活動は現在、ロンドンをはじめ他のまちにも波及しています。2. 子どもファーストなまち 代表は私と同年代の女性で、彼女は昔、子どもが勝手に外で遊んでいても何の問題もなかったといいます。しかし当時は子どもが一人で遊ぶことのできない環境にあったそうです。そこで彼女たちは、その状況を社会や自治体のせいにせず、「自分たちで変える!」という熱意をもって地域社会を変えてきたのです。2回目の訪問の際には、ブリストル市役所のストリートプレイに関する担当課の職員にも同席していただきました。担当課の方に、「近隣の住民からストリートプレイをしている人々に対するクレームが入ったらどう対応されているのですか?」と質問しました。日本では子どもの騒音問題をはじめ、クレームをした人が相手の行為をやめない限りクレームし続け、自治体が禁止看板を設置するというケースがよくあるからです。 その質問に対して担当職員は、「ブリストル市では、ストリートプレイを推奨しているので、そのクレームは跳ね返します」とハッキリと返答されました。この毅然な態度には本当に感動し、子どもファーストなまちだなと痛感しました。人々の勇気ある行動と、それを支える行政職員との連携により、子どもの遊びが保障される素晴らしい事例であると思いました。3.子どもたちが安心して遊べるまちへ イギリスの地域社会は、日本よりも遥かに安全な環境にはないと思います。「playing out」の代表の女性が、私たちにある動画を見せてくれて、「これは本当なの?」と言われた動画が、『はじめてのおつかい』という番組の動画でした。イギリスでは子どもが一人で買い物に行くということは法律的にも問題があり、日本ではそれが可能であるということに驚いたわけです。 イギリスに限らず、世界中の多くの国々で、子どもの誘拐や人身売買などが今でも行われる中、日本という国はカギを閉めないという家は少なくなりましたが、それでも世界で最も安全な国の1つだと思います。だからこそ地域で子どもたちの声が聞こえ、子どもの姿がみられることはそのまちにとって素敵なことだと思うのです。詳細はこちらをご覧ください。風鳴舎notehttps://note.com/fuumeisha/n/ne80eb7a96693書籍『園外・まち保育が最高に面白くなる本』(汐見 稔幸、三輪 律江、宮里 暁美、齋藤 紘良、松本理寿輝・チームまちの保育園、関山 隆一 著)

「遊べるまち」イギリス・ブリストル市のストリートプレイから学んだこと~『園外・まち保育が最高に...

英国ブリストル市にある「playing out」=ストリートプレイを推進する団体記事:関山隆一 (NPO法人もあなキッズ自然楽校 理事)1. イギリス・ブリストル市の団体「p...

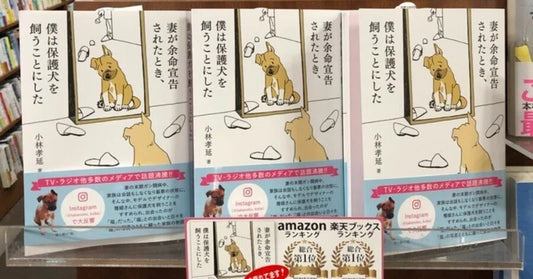

保護犬「福」は救世主人公~おかげで生きるということを考えられた~(塩出真央)

塩出 真央 今回、書評させていただく本は昨年10月に刊行された大ヒット本『妻が余命宣告された時、僕は保護犬を飼うことにした』通称「つまぼく」です。僕が、この本を読むことで与えていただいたインパクトについて書いてみたいと思います。 Amazon総合1位ってすごいですね・・・ まず、この本が僕の手元に届いたのは昨年の11月23日だったと思います。実はこの3カ月ほど前に家族ぐるみで一番仲のよかった近所のおばちゃんがすい臓がんで亡くなりました。僕においても身近だった人ががんで亡くなるという体験をしたばかりでなんと、タイムリーな話題の本だと感じ、逃げずに書かなければと思いました。 僕がいちばんインパクトを感じたのは悪性胸水という名前のついた最初の章でした。この本を最初に開いたのは手元に届いてから4日後に旅先である高知で読みはじめました。 悪性胸水??????????????????????? 最初悪性胸水というワードをみたとき、それがどういうことか気になりすぎました。ただ、パソコンを開いてゆっくり調べる時間もなく、インターネット環境もなく、母のスマホで調べればよかったのですが、そんな片手間に調べてどこか納得しては小林さんに失礼ではないかとも思い、旅行中の頭の中は悪性胸水、悪性胸水、悪性胸水といっぱいになり、牧野植物園に行き、牧野富太郎さんにどこか親近感を覚え、園内のレストランで食べた鉄鍋の煮込みハンバーグも非常においしく有意義な時間を過ごせはしたものの、初見の段階が悪性胸水かという仮説のインパクトが頭の中の大部分を占めていました。1泊2日で岡山に戻ったその日は長旅の疲れもあり、メールチェックと軽いネットニュースのチェックしかする気が起きず、その日は早めに休むことにしました。 翌日、仕事から戻っていつものようにりんごジュースと甘いお菓子でブレイクを設けてからパソコンを開き、悪性胸水をネット検索しました。 一口にそう言ってもたくさんのケースがあるようで、一概には言えないということがわかりました。そして、ちょっ、ちょっ、待てよ。となりました。いくら余命半年と言われてももっともっと生きる可能性もあり、余命宣告の数字は目安みたいなもののようです。薫さんは2年間という歳月をまっとうし、小林家に保護犬福が加わったことによって余命宣告を受け、治療がはじまり殺伐していた家庭環境また家族関係にもあたらしいコミュニケーションが生まれ、最初のほうは山あり谷ありで大変だったかもしれない。でも、どんどん、だんだん、いい方向へいい方向へ転じていくことが実現したアニマルセラピーのリアル・ドキュメントであることが見えてから読書のスピードも上がり、没頭できました。 ややや、やっぱり、しつこいけれど、僕が感じた悪性胸水のインパクトをどうしてももう少し書きたいです。初見がそれか・・・のインパクト、僕の頭にささったままの棘。 よく、乳がんを初期で発見した事象として入浴中に感じた違和感からの発見やあきらかな体重減少や何らかの体調変化から気づくチャンスはなかったのか家族や当事者でもないのに軽率な思考がグル、グル。。。 とともにこんなことも思いました。薫さんはつよい女性だとも。それが第一印象でした。本の中にも記されていますが、検査結果を夫である小林さんに伝える際、胸に水が溜まっていたよと平然とでは決してないけれど。 ただ、自分が乳がんになった、その現実を受け入れるだけで余命宣告をそのときにされたならなおさらもっと、もっと泣き崩れて正気の沙汰ではいられないほどになってもいい場面でそうならなかったことに驚きました。 あと、もうひとつ。 薫さんの抗がん剤治療がはじまって、アルコールの作用でも意識がもうろうとする中、キッチンに立ち、「沼サンド」をよく作っていて、その動画も残っているとのことです。キャベツにたっぷりのブラックペッパーを振って、ハムとスライスチーズとマヨネーズのホットサンドみたいです。元々餃子には、ペッパーに醤油だったんですけれど、何にでもペッパーを割と多めに振って食べることに最近はまっています。 キャベツにブラックペッパーをたっぷり さて、やっと保護犬福の話ができます。 保護犬を飼うということは、ペットショップで犬を飼うよりも飼い主たちに心をとかすまで時間がかかると言われています。それはそれまでの飼い主たちにひどい飼われ方を強いられていることや元野犬で人間不信になっている子たちが多く、最初に福が小林家へ来た時も怯えなからからだを震わせケージから一歩外へ踏み出すことさえもものすごい奇跡に感じられるほどだったのだと僕は感じました。これってすごいことなんじゃないかとあらためて思うのです。あたり前に過ぎていく時間が実は尊く、あたり前なことでは決してない。印象的な場面があります。 福が昼間だと人やものにびっくりして散歩できないからと夜明け前から散歩することにしたそうです。(この本のHPにあがっている動画のイメージですね、動画はこちら➡https://fuumeisha.co.jp/pages/tuma-boku) 特設ページ内で公開中の動画の冒頭部分 ...

保護犬「福」は救世主人公~おかげで生きるということを考えられた~(塩出真央)

塩出 真央 今回、書評させていただく本は昨年10月に刊行された大ヒット本『妻が余命宣告された時、僕は保護犬を飼うことに...

『排除と包摂(タイトル略)』の著者が「伴走型支援」の現場に行ってみた

1 自己紹介 宇宙に向かうロケットが飛び立つには、ロケット機体そのものの準備ができたうえで、天候や資金や関係者の意欲といった諸条件が揃わないといけません。 本も同じようなものだと思います。 『「排除」の構造とコミュニケーション論的「包摂」』が出版されることになりました、本多敏明です。どうぞよろしくお願いします。 amazonのページには「きっちり」した紹介文があるので、ここではふんわりと雰囲気で本の紹介をさせてもらいます。 書影です! 本書は、あまり楽しい・感動する本ではありませんが、厳しい世の中でも生きていかないといけないなら、自分だけでがんばるよりも、本当は誰しも口に出さないだけで人の手を借りたいし、人の手を借りたほうがより頑丈になれるし、救われるので、人に手を貸したり借りたりなど人とつながること自体が大事な世の中になっていますよね、ということを書いた本です。 「排除」の構造とコミュニケーション論的「包摂」 | 本多 敏明 |本 | 通販 | AmazonAmazonで本多 敏明の「排除」の構造とコミュニケーション論的「包摂」。アマゾンならポイント還元本が多数。本多 敏明作品amzn.asia 冒頭のロケットの話になぞらえると、ロケットの機体(内容のベース)は社会学のコミュニケーション(・システム)論ですが、今この時期にこのような本を出版できた大きなきっかけ(社会状況と著者の意欲)のひとつは、北九州市で主にホームレス支援をしていらっしゃる方々の「伴走型支援」を知ったからでした。 「伴走型支援」を知って、本書のベースとなる視点が時宜にかなうのではと直観したからでした。 伴走型支援とは、 「問題解決の支援」だけでなく、問題が解決した後も、また問題が解決しなくても問題を抱える人に「つながり続ける」支援のあり方を指します(近年では、生活困窮者支援分野だけでなく、子育て支援や認知症高齢者支援分野でも、用いられています)。 というわけで、本書の紹介目的の本記事ではありますが、本の内容ではなく、「伴走型支援」の実際を見学させていただいた時のお話を書きつつ、その内容を紹介したいと思います。 2 認定NPO法人「抱撲」と「伴走型支援」 2024年2月9日(金)晴れ。13時50分、@JR小倉駅に到着。余談ですが「北九州駅」って存在しないんですね。 訪問先は、1988年より北九州市で主にホームレス支援の活動をおこなっている認定NPO法人「抱撲」(ほうぼく)です。 理事長は奥田知志さん。...

『排除と包摂(タイトル略)』の著者が「伴走型支援」の現場に行ってみた

1 自己紹介 宇宙に向かうロケットが飛び立つには、ロケット機体そのものの準備ができたうえで、天候や資金や関係者の意欲といった諸条件が揃わないといけません。 本も同じようなも...

足るを知りすぎた30代の雑感(塩出真央)

自慢じゃないけど瀬戸大橋をざっと500回は渡った僕。30歳代になったいま、その経験を振り返ってみたいと思う。 既に書いたように、瀬戸大橋の渡橋は、僕にとっては大学への扉でもあったわけだけど、1日4時間の移動はもはや生活そのものだった。 朝の通学の車内で、昼ごはんを考えはじめるのがちょうど瀬戸大橋の上あたりだった。学食に行く時間帯を決めて、ご飯(どんぶり)の大きさやデザートをどうするかなどを考えたものだった。500食、毎回丁寧に考えたかと思うとなかなか感慨深いものがあるが、そんなふうに渡橋を楽しめていた僕。そんな自分が結構…嫌いじゃない。 とはいえ、車いすをつかっていると、橋が外され扉が閉ざされることもあったから閉ざされそうな扉には近づかない、なるたけ傷つかない無難な選択に逃げる僕もいた。そんな中、瀬戸大橋と朝凪特急はいつでも僕に開かれていて、そこでの時間は様々な局面で栄養となり、挑戦を後押ししてくれていた。 そこで今回は、渡橋の記憶を振り返り、僕なりの30代の地平を詩にしてみたいと思います。 以下の「朝凪特急」では、大学に行くのが嬉しかったころを切り取りました。1時限目の講義を絶対欠席したくなくて、寝坊した朝には、電車に間に合わせるために母の車で送ってもらうこともありました。講義の際も、睡魔に襲われて聞き漏らしてはならないと考えるほどで、朝の通学では、眠りにつくことが大事なルーティーンの一つでした(笑)。2つ目の詩は「鶏ポン」。このタイトルは大好きだった学食のメニュー名ですが、「鶏ポン」で得られた至福感と現在抱える漠然とした焦りをつなげて詩にしてみました。 朝凪特急 今朝も快晴、いつも通りの電車にのりこむ鴨方から岡山までの37分は講義中 眠くならないように目を閉じる誰に席を譲るでもなく寝落ちが許されるのは車いすの特権目覚めるといつも瀬戸大橋だ 車いすからの車窓は小さくて空が晴れているか風は強いか海は荒れているか ぐらいしかわからないでもその分 想像の世界は大きく膨らんでいく 凪いだ水面で朝陽が乱反射その光は白い欄干まで届きはじけとぶ特急が この光のループに突入すれば さながら 白銀に輝く魚の大群 僕の朝凪特急は光を集めて 加速するさあ、新しい朝のはじまりだ 鶏ポン 当時の鶏ポンの写真ではありません。ごめんなさい。 うちの大学にはミールカードという制度があって格安の年会費を払えば、1日1回、学食での食事が500円まで無料で食べられた高校時代 給食だった私にとって 学食は憧れだったから500円に収まるように工夫して 毎日学食を満喫した いちばんのお気に入りメニューは「鶏ポン」鶏肉も皮もごちゃまぜの素揚げにポン酢がしみて食欲をそそる背徳のうまさ ライスはMサイズこれにミルクプリンをつけるのが私の定番であり至福ワンコインの 「今・ここ」 に至福を味わう僕がいた「足るを知る」ことで幸せになれるというがあの時の至福をいまも同じに感じるのだろうかまた鶏ポンを食べてみたいと思う今日このごろ 鴨方の自宅から大学がある善通寺までは往復4時間ほどだった。 養護学校から大学に進学し、自分なりの可能性と未来を手に入れた僕だったがその一方で、自らの身体を受け入れ、生きる技法を身につけることは「足るを知る」ことに磨きをかける歴史でもあった。足るを知りすぎぬるい沼にこじんまりと落ち着いてしまった自分を感じる時もある。 大学からの帰りの電車は宿題と読書にあけくれ、この時間が、ティーンエイジャーだった僕に壁をぶち破る力を授けてくれた。大学を終え、次なるフェーズに差し掛かる今自分に力を授けてくれるものはなんなのか。 人によっては守るものが増え、忙しく働かなきゃならない30代。淡々と進むしかないことはわかっているが、諦めきれない未来も握りしめたままだ。足るを知りすぎた30代。この先、どんな橋と扉が待っていて自分はどんな努力ができるのだろうか。

足るを知りすぎた30代の雑感(塩出真央)

自慢じゃないけど瀬戸大橋をざっと500回は渡った僕。30歳代になったいま、その経験を振り返ってみたいと思う。 既に書いたように、瀬戸大橋の渡橋は、僕にとっては大学への扉で...